查理·柯克枪击案震惊全美,然而在事实的尘埃落定之前,一场基于预设立场的叙事战争早已打响。部分主流媒体,如英国BBC与《华尔街日报》,迅速抓住弹壳上“反法西斯”等字眼,迫不及待地为枪手贴上”跨性别”、“极左翼”等标签。

我们在此前的文章中已经强调,《纽约时报》和《华盛顿邮报》等媒体在采访相关专业人士后指出,弹壳有上述刻字的信息属实,但此类信息由于常包含不真实、未经核实或可能被曲解的内容,一般是不会公开的。现在,22岁的枪手泰勒·罗宾逊已被逮捕,将于下周接受第一次听证。与各种揣测不同,他不是少数族裔,不是移民,不是跨性别者,不是注册民主党人,而更接近美国多数大规模枪击案枪手的画像:一个孤立孤独、沉溺于网络世界的白人青年男性。

罗宾逊的动机未明,但通过对现有证据严谨查证,深入解读弹壳上那些充满网络亚文化烙印的文字,可以看出这种急于标签化的行为是何等草率——最重要的是,我们试图勾勒出一幅行凶者画像,它远比政治标签更复杂、更深刻。

2025年9月10日,犹他谷大学校园内,保守派活动家查理·柯克的生命戛然而止。这起事件瞬间激起了两极化的巨浪。真相尚待调查,叙事已然先行。总统川普、埃隆·马斯克及众多保守派意见领袖迅速将矛头指向“极左翼暴力”,声称这是左派长期“洗脑”和政治煽动所结出的恶果。他们构建了一个清晰、简单且符合其政治利益的框架:一个被左翼意识形态毒害的年轻人,用子弹清算了他们的政治对手。

这种抢占叙事的冲动在媒体报道中体现得淋漓尽致。事发当天,《华尔街日报》便刊发报道,援引一份未经尚未经过酒精、烟草、火器和爆炸物管理局(ATF)分析师官方核实的内部报告,宣称弹壳上发现有“跨性别”与“反法西斯”字眼。这份报道的信息源虽然可靠性存疑,但已足以引导舆论。尽管该报随后悄悄撤稿并呼吁审慎,但预设的立场早已通过媒体的放大效应深入人心。

然而,当嫌疑人泰勒·罗宾逊被捕,其身世背景与留在现场的弹壳刻字公之于众时,那个简单的叙事框架开始崩塌。罗宾逊并非来自人们想象中的“极左”温床;恰恰相反,他成长于一个高度保守的摩门教家庭,父母是虔诚的共和党人与川普的支持者。他的人生轨迹充满了断裂与矛盾。而那些刻在黄铜弹壳上的文字——混合了电子游戏指令、网络亚文化“烂梗”(Shitposting)、以及一首充满历史厚重感的意大利歌曲——更像是一份来自后真相时代的密码,一份写给特定网络部落的宣言,而非一份清晰的政治檄文。

这起悲剧的核心,并非简单的左与右的对决。它暴露了一个更为深刻和令人不安的现实:在一个被社交媒体算法、网络亚文化和极端政治话语撕裂的社会中,个体的身份认同正在变得前所未有的脆弱和混乱。泰勒·罗宾逊的动机,或许无法在传统的政治光谱中找到坐标,而必须深入到那个由Meme(迷因)、游戏、反讽巨魔(ironic trolling)和身份错乱构成的数字深渊中去打捞。

要理解罗宾逊的行为,首先必须理解他所处的环境和他自身的内在冲突。他的个人史,本身就是一幅充满张力的美国当代社会缩影。

保守主义的摇篮:家庭、信仰与社区

罗宾逊目前是迪克西技术学院(Dixie Technical College)电气学徒项目的三年级学生。他曾在2021年犹他州立大学(Utah State University, USU)就读一个学期,主修预科工程,后因不明原因休学。

罗宾逊成长于犹他州华盛顿市,一个在2024年总统选举中高达75%选民投票给川普的深红地区。他的家庭是这个保守社区的典型代表:父母皆是注册共和党人,活跃的选民,以及虔诚的耶稣基督后期圣徒教会(俗称摩门教)信徒。其父曾任警察和牧师,这是一个象征着秩序、信仰和传统价值观的家庭结构。

在这个集体认同感和传统价值观被高度推崇的环境中,罗宾逊曾是一个符合外界期待的年轻人:“聪明”(ACT高分,获得大学全额奖学金)、“安静”且“恭敬”。即使从大学退学,他也按部就班地学习电气技术,似乎正走在一条安稳、传统的职业道路上。然而,在这幅平静的画面之下,一股汹涌的暗流正在形成。

数字世界的叛逆:政治觉醒与家庭异化

据调查人员及其朋友的证词,罗宾逊在近几年“变得更加政治化”。尽管有匿名信源(如《卫报》引述的一位自称其高中同学的说法,随后卫报发文说该同学自称记不清跟罗宾逊的关系,撤回了该报道)称他是“家里唯一真正左翼的成员”,但这类未经证实的说辞,反而更增添了其政治画像的复杂性。

确切的是,他大约在高中二年级时开始变得“极端”,热衷于政治辩论,这与他“非常坚定的共和党人”家庭形成了鲜明对比。这种意识形态上的巨大鸿沟,使他成为了家庭内部的“他者”。在一个价值观高度统一的环境中成为唯一的异见者,往往意味着长期的孤独、压抑和身份认同的焦虑。他的政治观点很可能并非通过传统渠道形成,而是在互联网这个匿名的、充满各种极端思想的场域中构建的。网络为他提供了一个逃离现实、寻找新身份和归属感的空间,让他逐渐将自我认同从“保守家庭的长子”转向一个由网络定义的“反抗者”。

他对查理·柯克的仇恨,正是在这种背景下产生的。据家人回忆,他经常“对柯克恶语相向,称这位保守派评论员‘充满了仇恨’”。

弹壳上的密码——当“烂梗”化为杀意

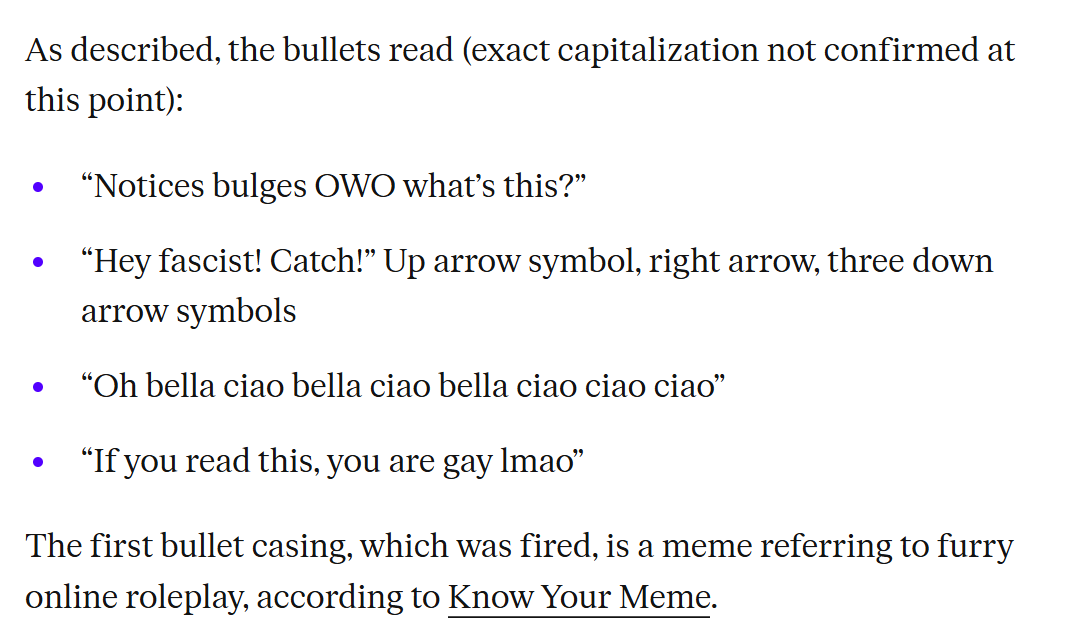

如果说罗宾逊的背景揭示了其动机的心理根源,那么现场发现的弹壳上的一系列像密码一样令人费解的刻字则直接暴露了他的精神世界——一个被游戏、迷因(Meme)和网络巨魔(Troll)文化深度塑造的世界。这些文字并非写给主流社会看的政治宣言,而是特定亚文化的“黑话”,其真实含义远比字面更为复杂。

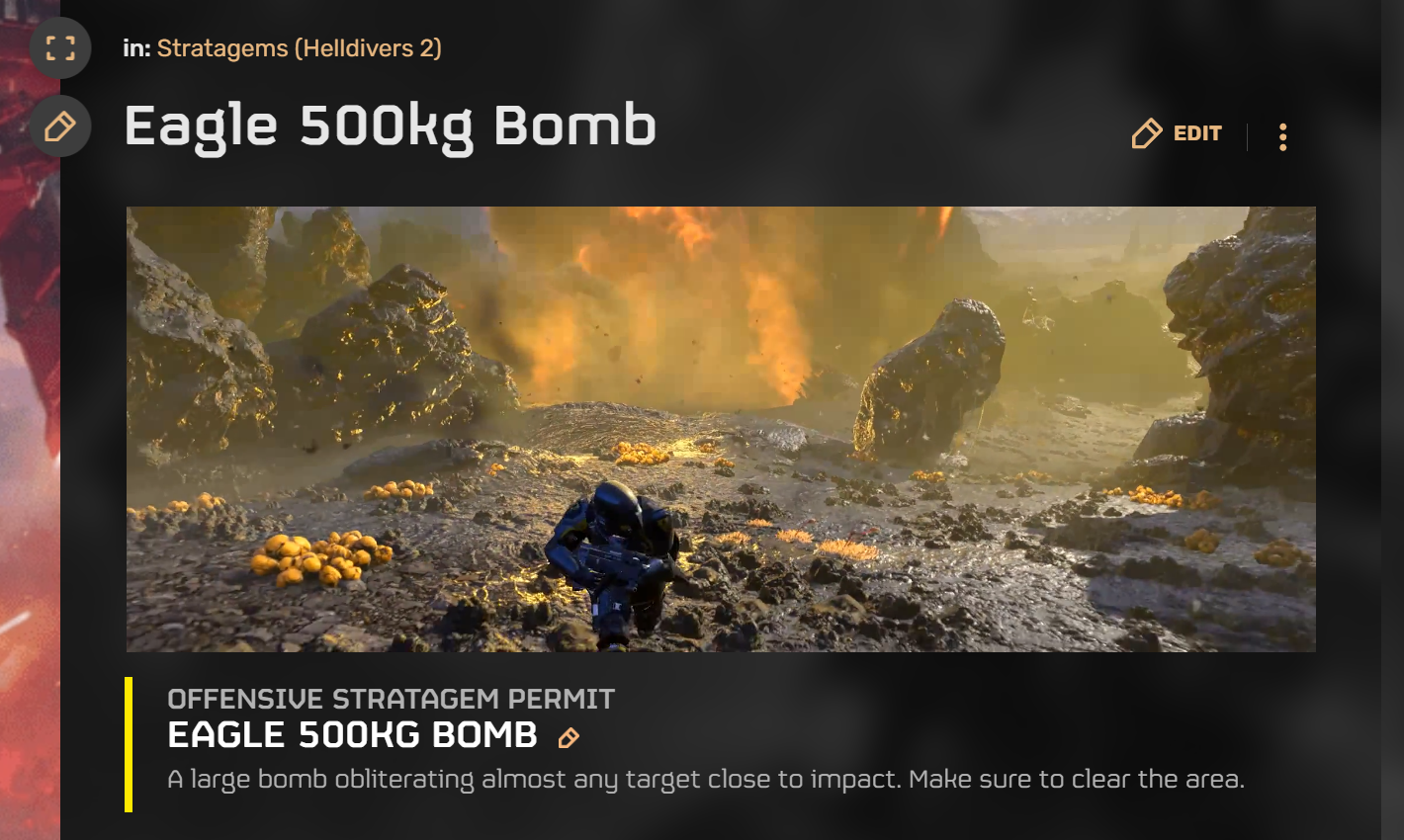

这些短语大多源自电子游戏《Helldivers2》,而非真实政治宣言。游戏背景是22世纪的“管理式民主”,一种讽刺极权与民族主义的虚拟制度,玩家在其中扮演帝国士兵,以讽刺和自嘲方式说出如“Hey fascist! Catch!”的台词。所谓的“O Bella, Bella Ciao”则是被游戏社区讽刺化使用的反法西斯歌曲。

1. ↑→↓↓↓:游戏化的暴力美学

这串箭头符号是解开罗宾逊思维模式的第一把钥匙。它直接来源于2024年爆火的射击游戏《地狱潜者2》(Helldivers II)。在游戏中,玩家输入这串指令可以召唤代号为“500公斤鹰式炸弹”的战略配备,这是游戏中最具毁灭性的单体攻击武器。将其刻在子弹上,意图是多层次的。首先,这是最直接的宣告:“我要干一票大的”。他将刺杀行为类比为游戏中的终极行动,这是一种将现实世界“游戏化”的思维方式。其次,这也是一种身份标识。通过使用这个只有玩家才能理解的梗,他在向庞大的玩家社群发出信号,表明“我是你们中的一员”,这背后是一种在现实世界中缺失的、对社群归属感的病态渴求。

相信生于80年代的年轻人,对于任天堂游戏魂斗罗2中的30条命秘笈↑↑↑↑→←→←BABA都不会陌生。

2. Notices bulges OwO what’s this?:巨魔的荒诞面具

这句话最能体现其网络亚文化内核。它源自于Furry(兽迷)和在线角色扮演社区,是一个充满戏谑和性暗示的Meme,常被用来嘲讽那些在网络上进行尴尬角色扮演的人。正如一些网络分析指出的,这个梗描绘了一个肥宅男在网上伪装成萌妹,被另一个肥宅男扑倒后,因发现其“凸起物”而暴露身份的场景。因此,它嘲笑的是网上男扮女装的猥琐男,而非变性人,更非捍卫变性人权利。OwO是一个字符组成的表情包。

早期媒体想当然地将其与跨性别议题联系起来,恰恰落入了“巨魔”的陷阱。罗宾逊刻上这句话,很可能纯粹是为了制造荒诞感和迷惑性,他预料到主流社会无法理解这个梗。

3. If you read this you are gay, LMAO:幼稚的恶意与反向标签

其字面含义,“如果你能读懂这个梗,你就是个gay,笑死我了。”这是一个在青少年和游戏玩家中流传甚广的古老网络玩笑,纯粹是一种幼稚的挑衅。然而,在此语境下,它具有重要的解读价值。首先,“gay”这个词在这里被用作贬义侮辱,这与当代西方左翼话语中对LGBTQ+群体的尊重完全背道而驰。一个真心信奉进步主义价值观的人,几乎不可能在自己的“宣言”中使用这种歧视性词汇。这强烈暗示了罗宾逊的“左翼”标签可能只是一个外壳,其内核思想依然混杂着大量来自4chan等论坛的、政治不正确的“地狱笑话”(edgy humor)。其次,这句话也强化了他行为的“表演性”和“游戏性”,仿佛在对所有试图分析他的人说:“你们都被我耍了。”

4. Hey fascist! Catch!:被掏空的政治符号

这句话看似最“政治化”,但结合上述语境,其“反法西斯”的成色也需被打上问号。在《地狱潜者2》的社群文化中,玩家间互相戏称对方为“法西斯”是一种常见Meme。更关键的是,将查理·柯克称为“法西斯”的,并不仅是左翼人士。自2019年的“Groyper Wars”事件以来,以尼克·富恩特斯为首的另类右翼分支“Groyper”们,就一直将柯克视为敌人,称其是法西斯。用“法西斯”等标签来嘲讽他所代表的“主流保守派”。因此,罗宾逊口中的“法西斯”,含义极其模糊,它无法被简单地等同于传统的、有清晰历史传承的左翼反法西斯主义。

而且,二战时期的反法西斯,跟今天右翼口中的都市传说antifa,并没有实际的传承关系。二战反法西斯→antifa→极右翼,这个逻辑链条本身就极其脆弱,甚至是断裂的。

5. “Bella Ciao”的百年漂移——从反抗战歌到网络Meme

在所有刻字中,意大利歌曲“Bella Ciao”(中国观众熟知的南斯拉夫电影《桥》的插曲,原意为《啊姑娘再见》,汉译为《啊朋友再见》)无疑最具历史冲击力。右翼评论员抓住这点,将其作为嫌犯“左翼身份”的铁证。然而,这种解读忽略了这首歌在近一个世纪,尤其是流媒体时代中所经历的剧烈符号意义变迁。

“Bella Ciao”的旋律最早可追溯到19世纪末意大利北部的“Mondina”(水稻采摘女工),她们吟唱此曲以抗议压迫。二战期间,它被意大利抵抗运动的游击队员重新填词,成为反抗法西斯统治的标志性战歌。这段历史,赋予了“Bella Ciao”神圣的“反法西斯”光环,并使其成为一首世界性的自由颂歌。

2017年开播的奈飞剧集《纸房子》(Money Heist)则赋予了它全新的流行文化生命。在这部全球爆火的剧集中,“Bella Ciao”成为主角团(一群劫匪)在策划和实施惊天劫案时的战歌,用以表达对体制的反抗、团队的凝聚力和对自由的向往。这次传播伴随着一次深刻的“去政治化”和“再语境化”过程。对绝大多数新观众而言,它的意义被简化为一种更普适、更时尚的符号:“反叛”、“酷炫的计划”、“团队精神”。

当“Bella Ciao”成为流行文化的一部分后,它不可避免地被各种网络亚文化吸收和挪用,出现在《孤岛惊魂6》、《钢铁雄心4》等游戏中,进一步强化了其“文化符号”而非“政治纲领”的属性。其符号意义的模糊性使其可以被任何人所用,甚至包括前文提到的极右翼Groyper圈子。

当一个符号可以同时被左翼、极右翼、游戏玩家和电视剧迷所使用时,它本身的核心意义就已被悬置,具体含义完全取决于使用者。对于罗宾逊而言,他所理解的“Bella Ciao”,很可能就是一个混合体:既有模糊的历史背景,又是《纸房子》里很酷的BGM,还是游戏里的一个彩蛋。

结论:无法归类的幽灵与时代的警钟

泰勒·罗宾逊不是一个简单的“左翼恐怖分子”。将他简单地归类于任何政治阵营,都是一种智力上的懒惰,更是一种对我们时代真正危机的回避。真正的危机在于,当传统的社群结构失去吸引力时,年轻一代正在被那些匿名的、充满仇恨和虚无主义思想的网络空间所俘获。在这些空间里,语言被解构,历史被戏说,暴力被美化,一切严肃的议题都被转化为一场永不终结的“烂梗”狂欢。

查理·柯克的悲剧,是政治极化时代的惨剧。但泰勒·罗宾逊的存在,则是一个更为深刻的文化警钟。他像一个来自未来的幽灵,用一种我们难以理解的语言,预示着一种新的、无法被传统政治框架所解释的极端主义的到来。我们无法通过给他贴上“左”或“右”的标签来驱散这个幽灵。要直面他,我们必须去审视那些塑造了他的数字文化土壤,去理解Meme如何成为武器,游戏如何成为现实,以及在一个失去共同意义的世界里,一个孤独的年轻人会如何走向毁灭。

参考资料:

https://www.theguardian.com/us-news/2025/sep/12/suspect-charlie-kirk-shooting

https://www.theguardian.com/us-news/2025/sep/11/charlie-kirk-shooting-maps-videos-images

https://www.nbcnews.com/news/us-news/suspect-charlie-kirk-shooting-tyler-robinson-rcna230504

https://www.bbc.com/news/live/c206zm81z4gt

https://www.theverge.com/politics/777630/wsj-trans-misinformation-charlie-kirk