9月10号,美国保守派活动家查理·柯克(Charlie Kirk)在犹他谷大学(UVU)校园遇刺身亡,这一事件震惊全国。然而,在追捕真凶和探寻真相的短暂间隙中,一场更为汹涌的舆论战争早已打响。这场战争的核心,并非凶手泰勒·罗宾逊(Tyler Robinson)本人,而是一个被强行植入、反复修正、却始终阴魂不散的标签——跨性别。从最初将凶手错误地指认为跨性别者,到歪曲解读弹壳上的网络迷因,再到最终将焦点转向其跨性别伴侣,以《华尔街日报》为代表的主流媒体和右翼网红们,展现出一种近乎偏执的渴望,试图将这起政治暴力事件与跨性别社群牢牢捆绑。

在任何重大突发事件的初期,信息真空都是最危险的温床。查理·柯克遇刺案发生后的几个小时里,公众的震惊、悲伤与愤怒交织,迫切需要一个清晰的凶手画像来安放这些复杂的情绪。正是在这个关键节点,一个极具煽动性的叙事被迅速炮制并推向了舆论中心。

源头是一份来自美国烟酒枪炮及爆炸物管理局(ATF)、未经核实的初步执法部门公告。这份内部文件称,在现场发现的弹药上刻有“表达跨性别和反法西斯意识形态的文字”。如同得到了剧本的第一行台词,《华尔街日报》迅速跟进,引用此公告和匿名信源,率先将“跨性别”和“反法西斯”这两个标签打在了尚未归案的凶手身上。

这一报道的破坏力是巨大的。《华尔街日报》作为一份严肃的主流财经媒体,其报道为这条未经证实的信息赋予了极高的可信度。瞬间,一个轮廓清晰、符合特定政治想象的“敌人”形象被塑造出来:一个受“激进左翼意识形态”驱动的、既是反法西斯主义者又是跨性别者的刺客。

这个形象完美地迎合了美国右翼,特别是MAGA(让美国再次伟大)运动支持者们早已构建好的叙事框架。长期以来,他们一直将跨性别平权运动描绘成一种破坏传统家庭、侵蚀社会道德的激进意识形态,并将其与都市传说“安提法”(Antifa)等左翼抗议团体捆绑,视为对国家秩序的直接威胁。因此,当“跨性别刺客”的说法出现时,它没有被当作一个需要审慎核查的线索,而是被当作一个期待已久的“证据”,用以验证他们所有的恐惧和指控。

右翼网红、评论员和政治人物如获至宝,立刻在社交媒体上掀起了一场舆论风暴。他们大肆传播这一消息,将其作为左翼暴力失控的铁证,并借此煽动对立情绪,呼吁对左派进行政治报复。一时间,“跨性别”不再是一个身份认同,而被异化成一种与暴力、极端、反社会划上等号的政治符号。这个被媒体和政治势力共同催生的“幽灵刺客”,在真相缺席的舞台上,上演了一出服务于党派斗争的独角戏。

当“极度在线”(Extremely online)文化消解了政治归因

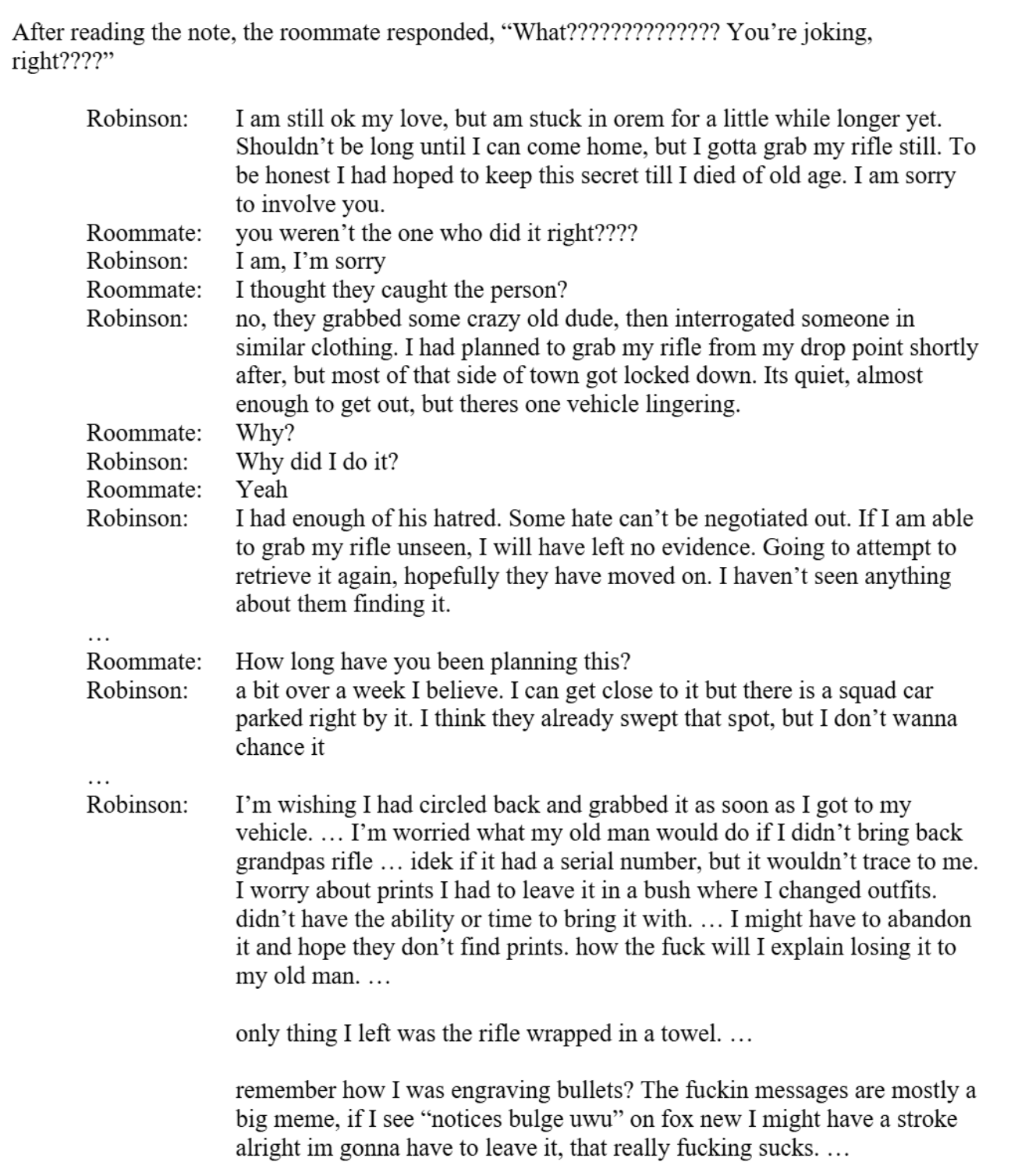

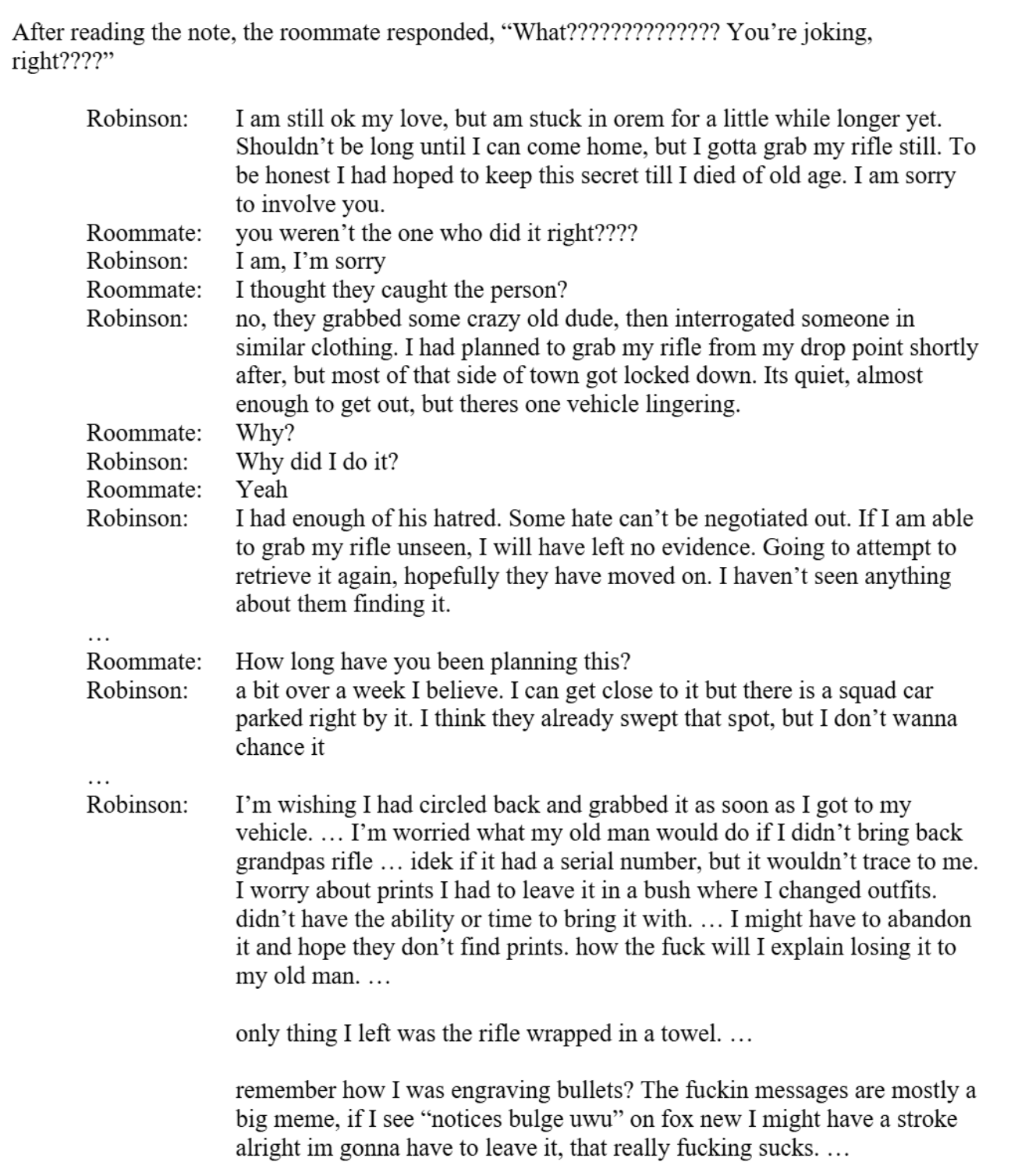

然而,建立在谎言与偏见之上的叙事,终究是脆弱的。随着嫌疑人泰勒·罗宾逊被捕,以及联邦调查局(FBI)召开新闻发布会,官方公布了弹壳上铭文的真实内容,这场精心构建的政治构陷才宣告彻底破产。然而,真相的荒诞与复杂程度,远远超出了所有人的预料,它不仅证伪了此前的谣言,更向整个传统政治和媒体界提出了前所未有的挑战。

弹壳上的信息并非什么“跨性别意识形态宣言”,而是一堆来自网络亚文化、充满戏谑与矛盾的“精神涂鸦”:

“Furry” (常被翻译为“兽迷”或“毛茸茸”) 指的是一个对拟人化动物角色(anthropomorphic animal characters)抱有浓厚兴趣的亚文化群体及其爱好者。

所以这句话并非指跨性别意识形态,而是一个梗。它指的是兽迷和在线角色扮演文化,主要以讽刺和贬义的方式使用。

这一系列怪异且极度植根于网络的信息组合,刺破了左右两派试图抢夺叙事权的努力。对于右翼而言,他们所期待的“左翼激进分子”形象荡然无存;对于试图将此案归咎于右翼煽动枪支文化的左翼而言,他们也找不到一个清晰的逻辑链条。罗宾逊的行为动机,似乎并非源于任何传统的政治光谱,而是源于一个“病态在线”(terminally online)的大脑。很难用传统的左右去衡量其政治坐标。

“病态在线”的个体,将大部分生命沉浸于网络虚拟社区,现实世界反而变得模糊。他们的价值观建立在一层又一层的深度虚无主义讽刺之上,其行为逻辑不是为了保持一致,而是为了恶搞、迷惑和排斥圈外人(normies)。他们使用的符号和语言,早已在网络迷因的反复迭代中失去了原有的意义。

对于某些“极度在线”的个体而言,在现实世界中实施暴力行为,是为了在他们的网络社群中获得一种荣誉或地位。例如,在4chan等论坛上,“go 'high score'”(获得更高的分数)成为大规模枪击案的代称,被视为一种值得夸耀的成就。枪击案嫌疑人泰勒·罗宾逊在子弹上刻下电子游戏《绝地潜兵2》(Helldivers 2)的指令代码和网络迷因(meme),这种行为既是对游戏场景的“角色扮演”(reenactment),也是一种向其网络同伴展示的黑色幽默,仿佛在说“看,我干了一票大的,你们都懂的”。

因此,传统媒体和政治分析家们在此刻集体失语了。他们习惯于从意识形态、社会背景、政治派别等宏大叙事中寻找作案动机,但面对一个将法西斯游戏代码与反法西斯口号刻在同一颗子弹上的凶手,他们所有的分析工具都失灵了。主流媒体在报道初期因缺乏对数字媒体和游戏文化的了解而犯下严重错误,这不仅是新闻操作层面的失误,更是认知框架上的代际脱节。罗宾逊留下的不是一份政治宣言,而是一份对所有试图简单解读他的人的终极嘲讽。

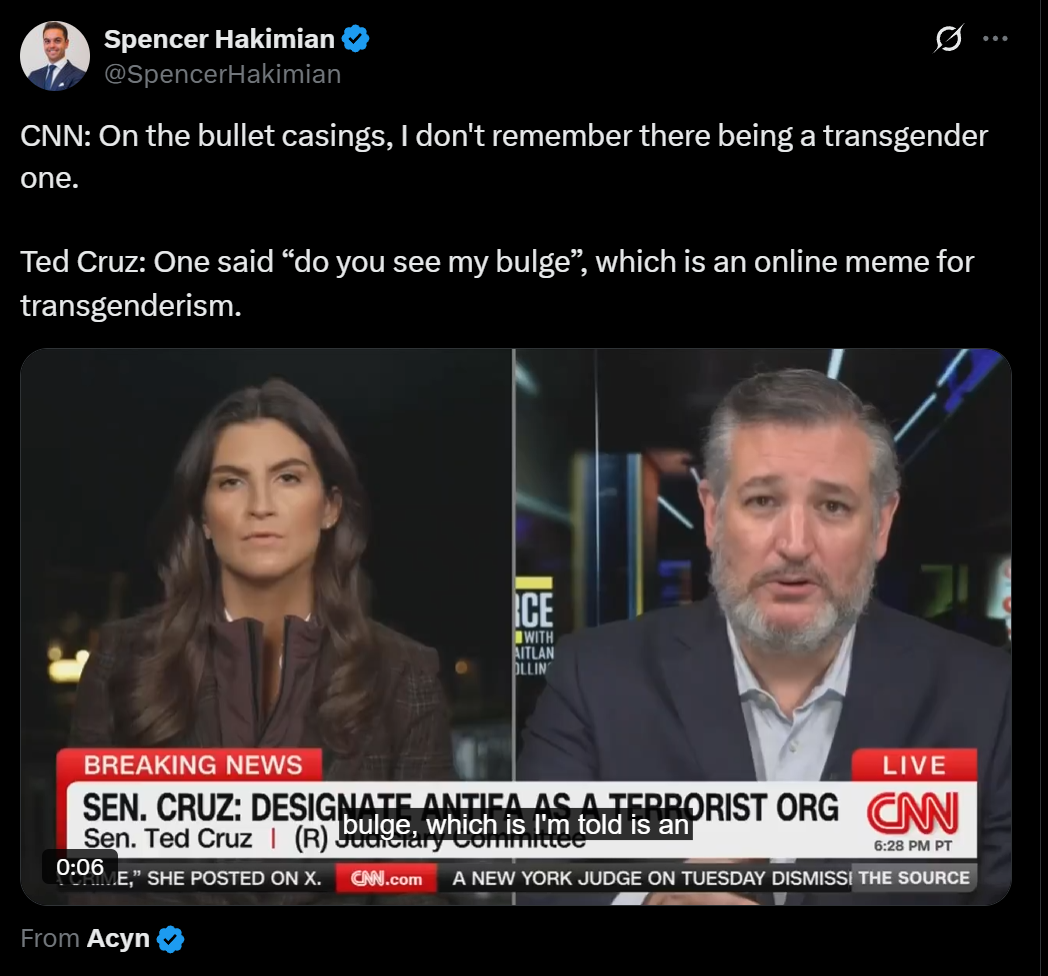

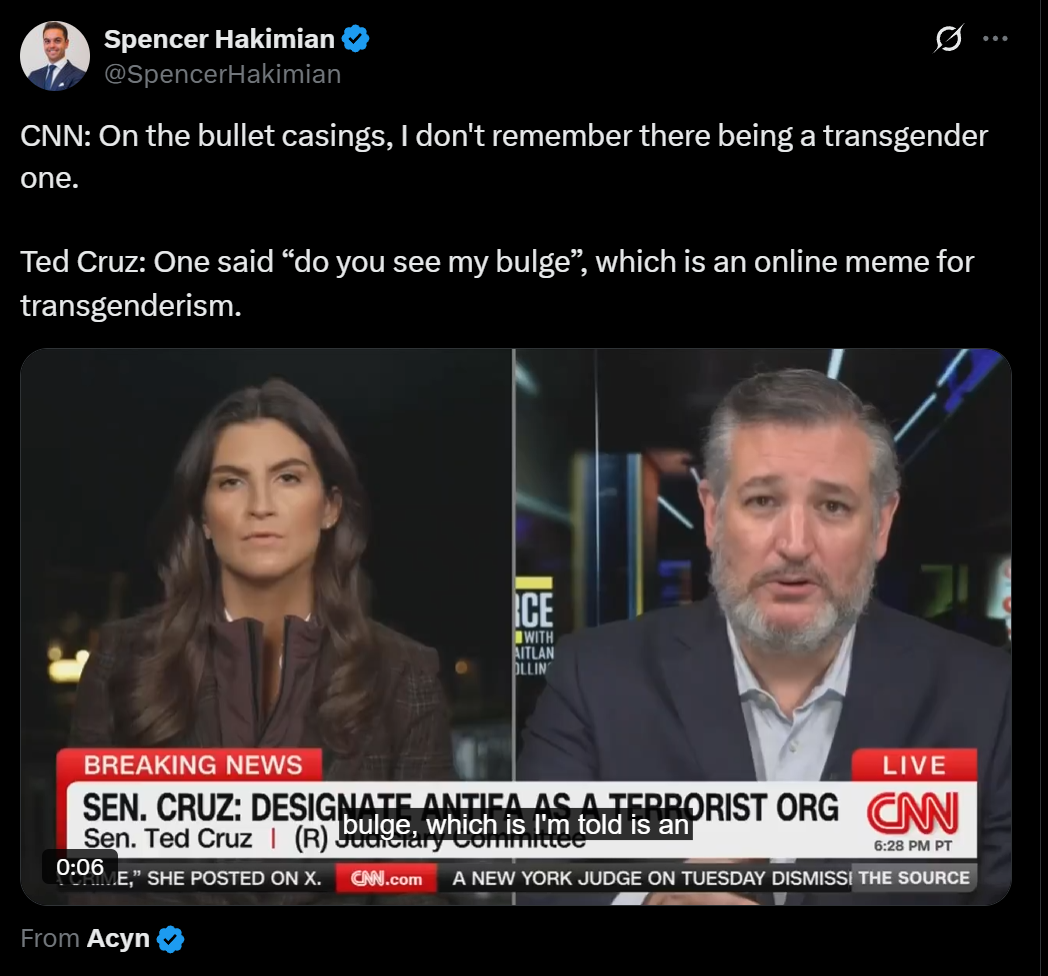

在解读这一串他们看不明白的符号时,右翼政客和网红们也没忘了给枪杀者贴上跨性别的标签,就是歪曲解读这句“Notices bulges OwO what’s this?”,把它与性少数群体挂钩。前文解释过,这段文字不涉及跨性别群体,而OwO是文字组成的卖萌表情符号。

当“凶手是跨性别者”的叙事被事实无情粉碎后,人们或许会期待,那些曾经大肆传播谣言的媒体和个人会就此收手,转向更为复杂的真相。然而,事实恰恰相反。对“跨性别”标签的执念并未消失,它只是变换了一种形式,以一种更具迷惑性、也更阴险的方式重新回到了公众视野。

在第一轮叙事构建失败后,多家媒体,包括福克斯新闻、《纽约邮报》等,开始援引“熟悉调查情况的匿名消息人士”,抛出了一个新的核心信息:凶手泰勒·罗宾逊的室友/恋爱伴侣是一名跨性别者。

这一次,信息来源似乎更可靠(来自多位内部人士),且与作案动机直接挂钩。报道称,调查人员正在探究罗宾逊是否因为认为查理·柯克在性别认同议题上的公开言论(如反对未成年人接受性别肯定医疗)对他的伴侣带有“仇恨性”,从而产生行凶动机。犹他州州长也侧面证实,罗宾逊家族成员曾向调查人员提及,嫌疑人认为柯克“正在散布仇恨”。

表面上看,这是一个合乎逻辑的调查方向,媒体报道似乎也无可厚非。然而,我们必须警惕这种叙事转向背后的动机和其产生的社会效应。

首先,这是一种“动机捆绑”。在第一轮尝试失败后,反跨势力找到了一个新的方法来维持“跨性别”与“暴力”之间的关联。叙事的核心从“一个跨性别者杀了人”巧妙地转变为“为了一个跨性别者,一个人杀了人”。在这种叙事下,跨性别者即使不是暴力的直接实施者,也成为了暴力的“根源”或“催化剂”。这种话术将跨性别者的身份本身,以及他们所倡导的平权诉求,描绘成一种能够激发极端暴力行为的危险因素。

其次,这暴露了深刻的“污名化惯性”。为什么在探寻罗宾逊的众多可能动机和犯罪要件(个人精神状态、网络文化的虚无主义影响、社会孤立、从小接受枪支文化等)中,其伴侣的性别认同被媒体如此不成比例地放大,并迅速确立为“核心线索”?这本身就反映了一种根深蒂固的偏见:即与跨性别者相关联的事物,必然是解释极端行为的关键。这种选择性的聚焦,忽略了罗宾逊作为一个独立个体的复杂性,而将其行为简化为对其伴侣身份的直接反应,这实质上是对跨性别者及其伴侣关系的又一次他者化和奇观化。

最后,我们必须认识到,这一叙事最终服务的,依然是那个最初的政治目的。它为反跨言论提供了一套全新的辩护逻辑:“看,我们的言论并没有错,错的是那些因为听了我们的言论而变得‘情绪失控’并诉诸暴力的‘跨性别守护者’。” 在这个逻辑闭环里,受害者(因“仇恨言论”而感到被攻击的跨性别者及其伴侣)反而被描绘成了问题的根源,而“仇恨言论”的发布者则摇身一变,成为了言论自由的捍卫者和暴力的无辜受害者。

从始至终,无论是凭空捏造凶手的身份,还是大肆渲染其伴侣的身份,其舆论操弄的底层逻辑从未改变:千方百计地将“跨性别”这个词,与美国社会最令人恐惧的政治暴力事件联系在一起,从而在公众心中建立起“跨性别=危险=反社会”的潜意识关联。

总结右翼的叙事,无外乎就是这么几条套路:本来家庭是深红州根正苗红的保守家庭,上了一年大学变坏了;沉迷电子游戏把一个大好青年毁了;接触了跨性别女友,把大好青年毁了。所有的这些叙事,都有一个共同点,就是不去探寻造成暴力的深层次原因,而是忙于甩锅。反正总得把事件的责任推到某个群体或者组织头上。

结论:当政治的偏执遭遇网络的虚无

查理·柯克遇刺案的余波,如同一面棱镜,折射出当代美国社会最尖锐的几重矛盾。

首先,它揭示了反跨思想如何在美国右翼政治中系统性地运作。 对他们而言,跨性别社群不仅是一个可以凝聚保守派选民、激发文化焦虑的“理想靶子”,更是一个可以随时取用、用以解释一切不符合其世界观的混乱现象的“万能标签”。这种偏执,已经超越了单纯的政治策略,演变成一种深刻的意识形态烙印,即坚信跨性别身份本身就是一种社会病态,必然与堕落、混乱和暴力相连。

其次,它暴露了传统媒体,包括一些主流媒体,在面对党派压力和猎奇心理时的脆弱性。 为了追求时效性和轰动效应,他们放弃了最基本的新闻核查原则,沦为政治谣言的扩音器。即便在真相大白之后,他们也未能深刻反思自身在数字素养上的匮乏,以及这种匮乏如何让他们在解读当代社会现象时变得无能和盲目。

最后,也是最重要的一点,这起事件标志着一个时代的警钟。 泰勒·罗宾逊所代表的“极端在线”文化,正在对我们既有的政治、社会乃至道德框架发起一场前所未有的冲击。这种文化以其去中心化、反逻辑、深度讽刺的特质,培养出了一批无法被传统“左”或“右”所定义的新世代。他们的行为动机可能不是出于意识形态的忠诚,而是出于对意义本身的解构和嘲弄,是对现实世界的一种终极“巨魔”(trolling)。

当一个充满政治偏见的、渴望简单叙事的旧世界,遭遇一个由网络虚无主义和怪诞迷因构成的、拒绝被定义的新世界时,其结果便是我们在柯克案后所目睹的一切:一场充满误读、构陷和操弄的舆论悲剧。那个被媒体和政客们追逐不休的“跨性别刺客”幽灵,最终并未在现实中找到宿主,因为它从一开始,就只活在那些需要它存在的人的心里。而真正的凶手,那个沉浸在网络世界的深渊中、思想被无数矛盾符号撕扯的泰勒·罗宾逊,其真实的动机,或许将永远是传统政治分析无法触及的谜。这或许比任何一个被制造出来的“幽灵”,都更令人不寒而栗。

参考资料:

https://www.theverge.com/column/778988/charlie-kirk-tyler-robinson-online-regulator

https://www.axios.com/2025/09/13/kirk-suspect-transgender-roommate

https://nypost.com/2025/09/14/us-news/charlie-kirk-would-have-been-president-one-day/