在当代西方世界的舆论场中,很少有争端能像《哈利·波特》的创作者J.K.罗琳与主演艾玛·沃森之间的公开决裂那样,同时兼具名人八卦的吸引力与深刻的意识形态冲突。这场始于推特点赞、发酵于长篇檄文、最终在2025年以“特权”与“无知”的激烈指控而达到顶点的争执,早已超越了个人恩怨的范畴。它折射出当代女性主义内部的深刻分裂,更揭示了一个更为宏大且令人不安的政治现实:一个在人口中占比不足1%的边缘少数群体——跨性别者,是如何被系统性地塑造为“文化战争”的核心战场,并被政治精英用作转移社会矛盾、动员选民基础的强大工具。

罗琳与沃森的冲突,并非简单的代际差异或个人误解,而是两种截然不同、甚至水火不容的女性主义世界观的正面碰撞。这场冲突的核心,是对一个根本问题的回答:“女性”究竟是谁?其权利的边界又在何方?

1. 定义之争:生物性别(Sex)与社会性别认同(Gender Identity)的对立

这场争论的起点,是罗琳所代表的“性别批判女性主义”(Gender-Critical Feminism, GCF),也被称为“排斥跨性别的激进女权主义”(TERF)。该思潮虽然部分源于激进女性主义,但其当代核心论点是坚持生理性别(biological sex)是客观、真实且不可改变的。罗琳自2018年首次通过“点赞”涉足此议题,到2020年发表长篇随笔系统阐述其立场,其观点始终如一:如果法律和社会用主观的“性别认同”来取代客观的“生理性别”,那么“女性”作为一个政治和生物学类别的根基将被动摇。她认为,这将“抹去全球女性的现实生活经验”,并威胁到基于生理性别而设立的权利和保护措施,即所谓的“基于性别的权利”(sex-based rights)。

与此相对,艾玛·沃森以及丹尼尔·雷德克里夫等《哈利·波特》主演则坚定地站在“跨性别包容性女性主义”(Trans-Inclusive Feminism)的立场上。这一观点与当前主流的进步主义和性少数群体平权运动保持一致,其核心是性别认同至上。这一派观点认为,将跨性别女性排除在“女性”定义之外,本身就是一种歧视和暴力,它否认了个体的自主身份认同权。

2. 安全与包容:受创者的恐惧与被歧视者的尊严

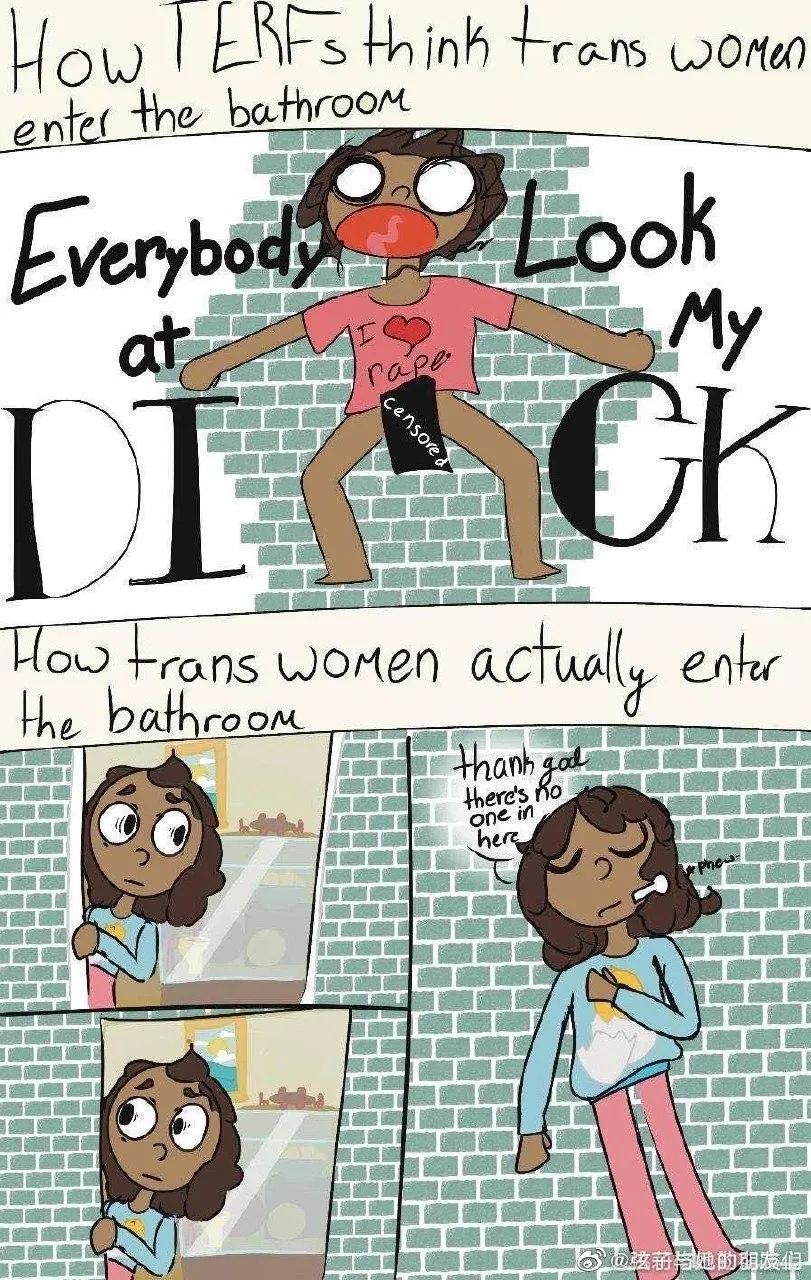

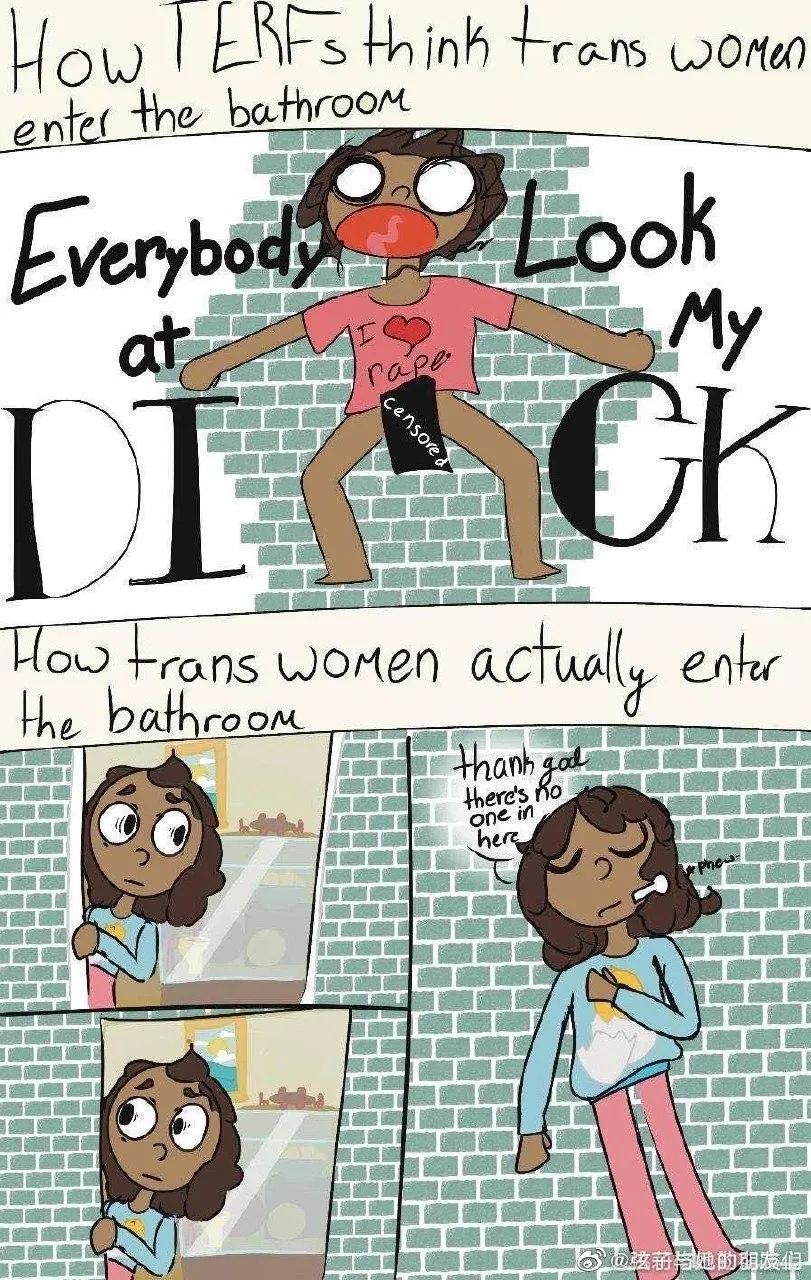

如果说定义之争是理论层面的,那么“安全问题”则是这场冲突中最具情绪煽动性的实践战场。罗琳多次公开自己作为家庭暴力和性侵犯幸存者的经历,并以此作为她捍卫“女性专属空间”(如厕所、更衣室、庇护所)的道德基石。她担忧,一旦允许任何“感觉自己是女性的男性”进入这些空间,就等于为潜在的男性侵犯者打开了大门。这种基于个人创伤的恐惧,成功地将跨性别包容性政策与对女性安全的潜在威胁画上了等号。为此,她甚至亲自创办了排除跨性别女性的性侵危机中心 Beira's Place。

然而,跨性别包容派则认为,这种“安全”叙事本身就是一种被保守派武器化的“道德恐慌”(moral panic)。他们指出,大量的研究和数据表明,没有证据支持允许跨性别者使用与其性别认同相符的设施会导致针对顺性别女性的暴力事件增加。恰恰相反,跨性别者,尤其是跨性别女性,本身就是在公共场所(包括卫生间)遭受骚扰和暴力攻击的高风险群体。根据调查,跨性别者在使用洗手间时曾受到口头骚扰、人身攻击或性侵犯的比例远高于普通人群。因此,在他们看来,罗琳的“安全”论,是在用一种假设的、未经证实的风险,来为歧视一个已经被高度边缘化的真实群体的行为辩护。

3. 阶级与特权:来自底层的控诉与“白人女性主义”的反思

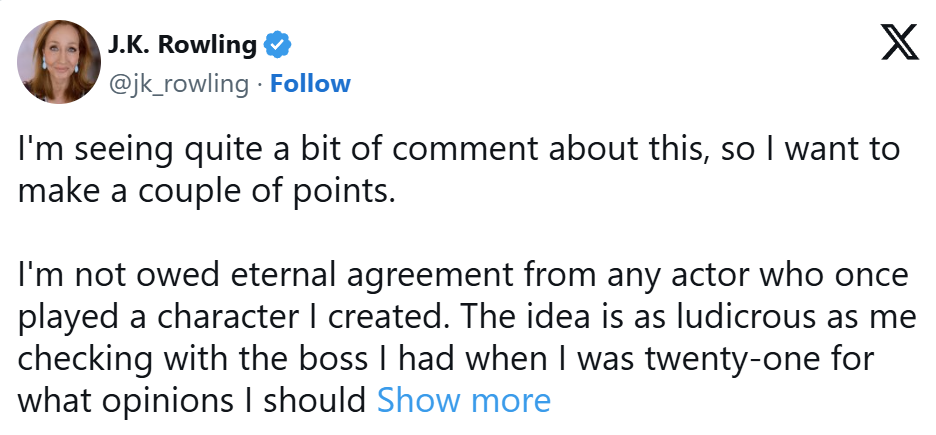

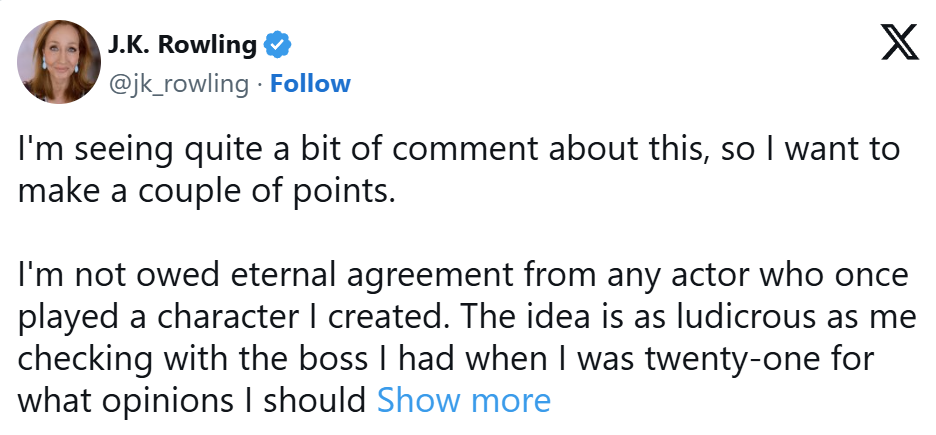

这场关于“谁能代表真实女性”的战争,在2025年9月达到了一个新的沸点,其冲突的个人化与激烈程度前所未有。导火索颇具讽刺意味地源于艾玛·沃森在一次播客采访中伸出的“橄榄枝”。沃森表示,尽管她与罗琳在观点上存在巨大分歧,但她仍然对罗琳怀有“爱”并“珍惜”她们共事的经历,她对双方无法进行对话感到难过。

然而,这次和解的尝试换来的却是罗琳迄今为止最猛烈的回击。罗琳9月29日在社交媒体上发布长文,全盘拒绝了沃森的善意,并将其定性为一种“策略上的改变”,暗示沃森只是因为“全力谴责我不再像以前那样时髦了”才改变口风。

罗琳的攻击迅速升级到对个人品格和阶级的严厉批判。她直指沃森“无知于自己的无知(she's ignorant of how ignorant she is)”,因为沃森一生都受到“财富和名声的缓冲”,从未体验过底层女性的真实困境,因此无法理解其进步立场对普通女性权利的“践踏”。罗琳再次强调自己创作《哈利·波特》时的贫困经历,将自己塑造成一个更懂民间疾苦的代言人。

为了进一步证明沃森的“虚伪”,罗琳还曝光了一件私人往事:在2022年沃森发表被视为抨击她的“女巫”言论后,曾私下递来一张纸条,为她当时收到的暴力威胁而“感到抱歉”。罗琳将此举描绘成一种天真且虚伪的姿态,指责沃森在“公开煽风点火”之后,又试图用廉价的私人同情来撇清关系。

这次交锋,彻底将一场意识形态的辩论,撕裂为充满个人怨恨和背叛指控的公开决裂。它也使得这场文化战争的核心矛盾更加清晰:它不仅关乎定义与权利,更关乎话语权、阶级身份以及在巨大的名利场中,谁的“真实经历”更具道德合法性。而这场战争的烈火,早已被更强大的政治势力所利用。

要理解跨性别议题如何从边缘走向政治舞台的中心,我们必须将视线从名人争端转向地方政治的真实案例。2015年休斯顿市对《平等权利条例》(Houston's Equal Rights Ordinance HERO)的公投,为我们提供了一个完美的解剖样本,它清晰地展示了“道德恐慌”是如何被系统性地构建、传播并最终转化为政治胜利的。

1. 孕育阶段:塑造“恶魔”与发明“战场”

根据“混合式道德恐慌框架”,恐慌始于社会压力时期,由“卫道士”点燃导火索。在休斯顿,反对HERO的保守派组织“休斯顿竞选”(Campaign for Houston)扮演了这一角色。他们的目标是妖魔化一个特定群体,将其塑造为威胁社会秩序的“民间恶魔”。这一次,被选中的是跨性别者。

HERO法案本是一项旨在保护15类人群(包括性取向和性别认同)免受歧视的综合性民权法案。然而,“休斯顿竞选”组织巧妙地将其所有内容抽空,重新包装并贴上了一个极具煽动性的标签——“厕所条例”(Bathroom Bill)。这个标签首次出现于2014年10月的新闻报道中,并迅速成为反对派的核心叙事。通过这个标签,一场关于平等权利的复杂讨论,被简化成一个令人不安的、充满视觉冲击力的画面:一个生理男性可以随意进入女性厕所和更衣室。这个“战场”就此被成功发明。

2. 运作阶段:用情绪、道德与谎言饱和舆论空间

恐慌的传播,是一场精心策划的情绪动员。研究显示,“休斯顿竞选”组织在自有媒体,特别是推特和视频广告上的宣传,充满了强烈的负面情绪、焦虑和愤怒。在2015年10月投票前夕,其推文中的焦虑程度急剧上升,这表明他们成功地在公共话语中注入了恐慌情绪。

他们的话语内容主要集中在两个方面:

值得注意的是,这场道德恐慌的传播主力不再是传统媒体。研究发现,传统新闻报道在情感色调上相对中立。真正的驱动力,是政治行动团体通过社交媒体和广告进行的、不受事实核查约束的、高强度的单向信息灌输。这种传播模式的波动性极强,相关关键词的媒体热度在投票前急剧爆发,投票后又迅速消退,完美地服务于短期政治动员的目的。

3. 消散与遗产:一个可复制的政治武器

最终,休斯顿的选民以61%的比例否决了HERO。这场胜利不仅终结了一项法案,更确立了一个极其成功的政治 playbook。跨性别议题从此被证明是一个高效的“文化战争楔子议题”(wedge issue)。右翼政客发现,通过煽动对这个小众群体的恐惧和仇恨,他们可以有效地动员自己的基本盘,分裂对手,并将公众的注意力从更棘手的经济或社会问题上移开。从那以后,关于跨性别青年参与体育运动、关于性别肯定医疗的新的道德恐慌,便在美国各地层出不穷,不断复制着休斯顿的成功模式。

如果说休斯顿的案例揭示了“如何做”,那么一个更深层的问题是“为什么要做”。为什么政治精英,特别是共和党人,要如此执着于攻击一个人口占比极小的边缘群体?答案,隐藏在“文化战争”的表象之下,指向了赤裸裸的经济利益和阶级斗争。

分析指出,共和党领导人利用文化战争的核心目标,是将公众的注意力从其主要的经济议程上引开,即将财富从工人和中产阶级向上转移到最富有的1%。当经济衰退、通货膨胀、医疗保障缺失等问题日益严重时,执政者需要一个简单的、充满情绪的“狗血剧情”来分散民众的愤怒,避免他们追问“薪资保护计划的钱都去哪了?”或“为什么我没有医保?”这类真正触及利益分配核心的问题。

在这种策略下,跨性别群体成为了一个完美的“替罪羊”(scapegoat)和“政治闪电棒”(political lightning rod)。因为他们人数少,不为大众所了解,更容易被污名化和妖魔化。当政客们无法提供改善民生的实际方案时,最简单的办法就是制造一个“他者”,并将其描绘成所有问题的根源,以此来煽动恐惧和团结自己的支持者。

北卡罗来纳州“厕所法案”(HB2)的案例,更是将这种经济与道德的脱节展现得淋漓尽致。该法案给北卡州带来了超过37.6亿美元的商业损失,包括PayPal等大公司取消投资计划。然而,该法案的坚定支持者、副州长丹·福雷斯特却公然宣称,这个问题“无关经济,而是关于隐私、安全和保障”。这种公然否认巨大经济损失的言论,清晰地揭示了他们的策略:只要能成功点燃道德恐慌,真实的经济代价便可以被忽略不计。

在这场由政治精英主导的文化战争中,J.K.罗琳的出现,如同一个意想不到的强大援军。她并非保守派政客,甚至自认为是左翼和女性主义者,但她的立场、名望和个人经历,使她成为了右翼势力眼中理想的“网红”和代言人。

首先,她的性别批判立场为右翼的反跨性别议程提供了“女性主义”的合法性外衣。当共和党参议员詹姆斯·兰克福德在国会引用罗琳的文章来反对性少数群体平权法案时,他不再仅仅是一个保守派政客,而是仿佛在为“真正的女性权利”发声。罗琳的“基于性别的权利”话语,比赤裸裸的宗教或保守派说辞更具迷惑性,也更容易被中间派接受。

其次,罗琳对“安全”问题的强调,与右翼制造“道德恐慌”的策略完美契合。她以一个受害者的真诚姿态,反复讲述着“厕所”中的潜在危险,这极大地放大了保守派的恐惧叙事。无论她本意如何,她的言论客观上成为了“休斯顿竞选”式宣传的最高级版本。

最后,她与“取消文化”的斗争,使她成为了右翼反对“觉醒文化”的英雄和殉道者。当她受到《哈利·波特》主演们的公开反对和网络上的猛烈批评时,她将自己塑造成一个因讲出“常识”(即“生理性别是真实的”)而被打压的独立思想家。这与保守派将“政治正确”描绘成对言论自由的威胁的叙事不谋而合。甚至连俄罗斯总统普京也曾将她作为西方“取消文化”的受害者来为自己辩护。

通过将自己定位为“过来人”并猛烈抨击沃森的“精英特权”,罗琳进一步巩固了她在右翼民粹主义叙事中的地位。她不再仅仅是一位作家,而是一个敢于挑战“脱离现实的自由派精英”、捍卫“普通人常识”的文化斗士。

从J.K.罗琳与艾玛·沃森的决裂,到休斯顿的政治操弄,再到整个美国将跨性别权利推上风口浪尖,我们看到了一条清晰的轨迹。这场看似关于性别、身份和权利的激烈辩论,其本质是一场精心策划的政治动员。在这场动员中,一个边缘群体的生存空间被压缩,他们的身体和权利被当作政治棋盘上的棋子,用来服务于一个与他们毫不相干的、更大的经济和政治议程。

正如ACLU所指出的反跨厕所议题无关隐私和安全,而是源于恐惧和仇恨。 “恐惧和仇恨”是这一切的底层驱动力。政治精英们利用并放大了社会中既有的偏见和不安,通过“道德恐慌”的炼金术,成功地将复杂的社会经济矛盾,转化为简单的、针对少数群体的敌意。像罗琳这样的文化名人,则在不经意间或有意为之的情况下,为这场残酷的政治游戏提供了最具说服力的剧本和台词。

当我们沉浸于这场文化战争的喧嚣与激辩时,或许最应该做的,是退后一步,看清战场背后那些拉动提线的政治操盘手,并倾听那些在这场喧嚣中被不成比例地伤害、甚至被彻底消声的群体的痛苦。因为在一场为了转移视线而点燃的战争中,真正的代价,永远由那些被当作“幻影威胁”的真实的人们来承担。

参考资料:

https://escholarship.org/content/qt52b0z3kk/qt52b0z3kk.pdf

https://www.pbs.org/newshour/politics/ap-exclusive-bathroom-bill-cost-north-carolina-3-76-billion

https://medium.com/p/cb43db9016bc

https://www.tmz.com/2025/09/24/emma-watson-talks-jk-rowling-feud/

https://www.governing.com/archive/gov-transgender-gender-neutral-bathroom.html

https://www.elle.com.au/culture/news/emma-watson-white-feminist-intersectional-feminism-15548/

https://www.motherjones.com/kevin-drum/2016/05/timeline-bathroom-wars/