近期,一篇题为《重磅!最大规模尸检报告显示:73.9%死亡因为疫苗》的文章在社交媒体广泛传播。

该文的核心论据源于一篇由彼得·麦卡洛(Peter A. McCullough)医生等人合著的论文,声称通过对尸检报告的系统性回顾,发现高达73.9%的死亡案例可直接归因于新冠疫苗。然而,深入核查后发现,这篇文章是一篇彻头彻尾的伪科学宣传品。其所引述的论文因方法论存在致命缺陷和数据歪曲,已被主流科学期刊两次撤稿;其核心作者麦卡洛医生本人,也因持续传播医疗虚假信息,已被美国内科医学权威认证机构吊销了行医资格认证,信誉早已破产。

该文最具冲击力的数字“73.9%”看似精确,实则建立在两个致命的逻辑谬误之上,使其结论毫无科学价值。

该公众号文章的说服力几乎完全建立在彼得·麦卡洛医生的“专家”光环之上。因此,对其专业信誉的审查是评估其言论可靠性的关键第一步。调查显示,麦卡洛医生并非什么“勇敢的吹哨人”,而是一个因背离科学伦理而被其专业领域系统性抛弃的人物。

昔日辉煌与今日决裂

麦卡洛医生确实拥有令人印象深刻的履历,包括医学博士和公共卫生硕士学位,曾在贝勒大学医学中心等知名机构担任要职,并发表了大量学术论文。这些过往的成就,正是他及其支持者用以包装其当前反疫苗言论的资本,使其具有极大的迷惑性。

然而,自新冠疫情以来,他因系统性地推广未经证实的疗法和反疫苗观点,与主流医学界发生了彻底的决裂。这一过程有清晰的法律和官方记录为证:

推广无效疗法的历史

麦卡洛医生反对疫苗的立场,是他更广泛地排斥循证医学、推崇未经证实疗法模式的一部分。早在疫情初期,他就大力推广由羟氯喹、伊维菌素、阿奇霉素等药物组成的早期治疗方案 。然而,后续大规模、高质量的临床试验已经证明,这些药物对治疗新冠无效。他这种做法遭到了主流专家的批评,认为这是在“拿一个世纪的医学进步去冒险” 。

最致命的打击:行医资格认证被正式吊销

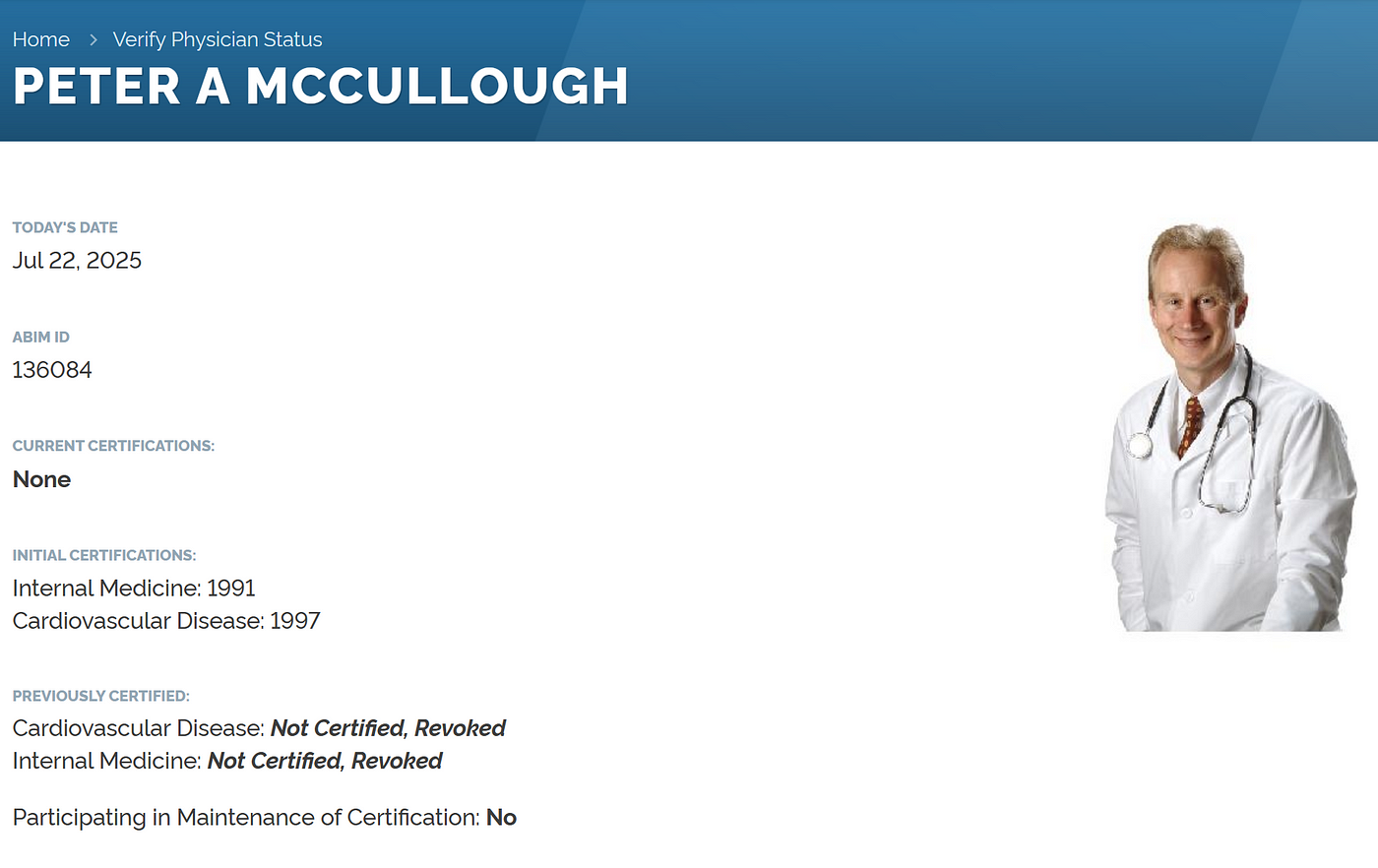

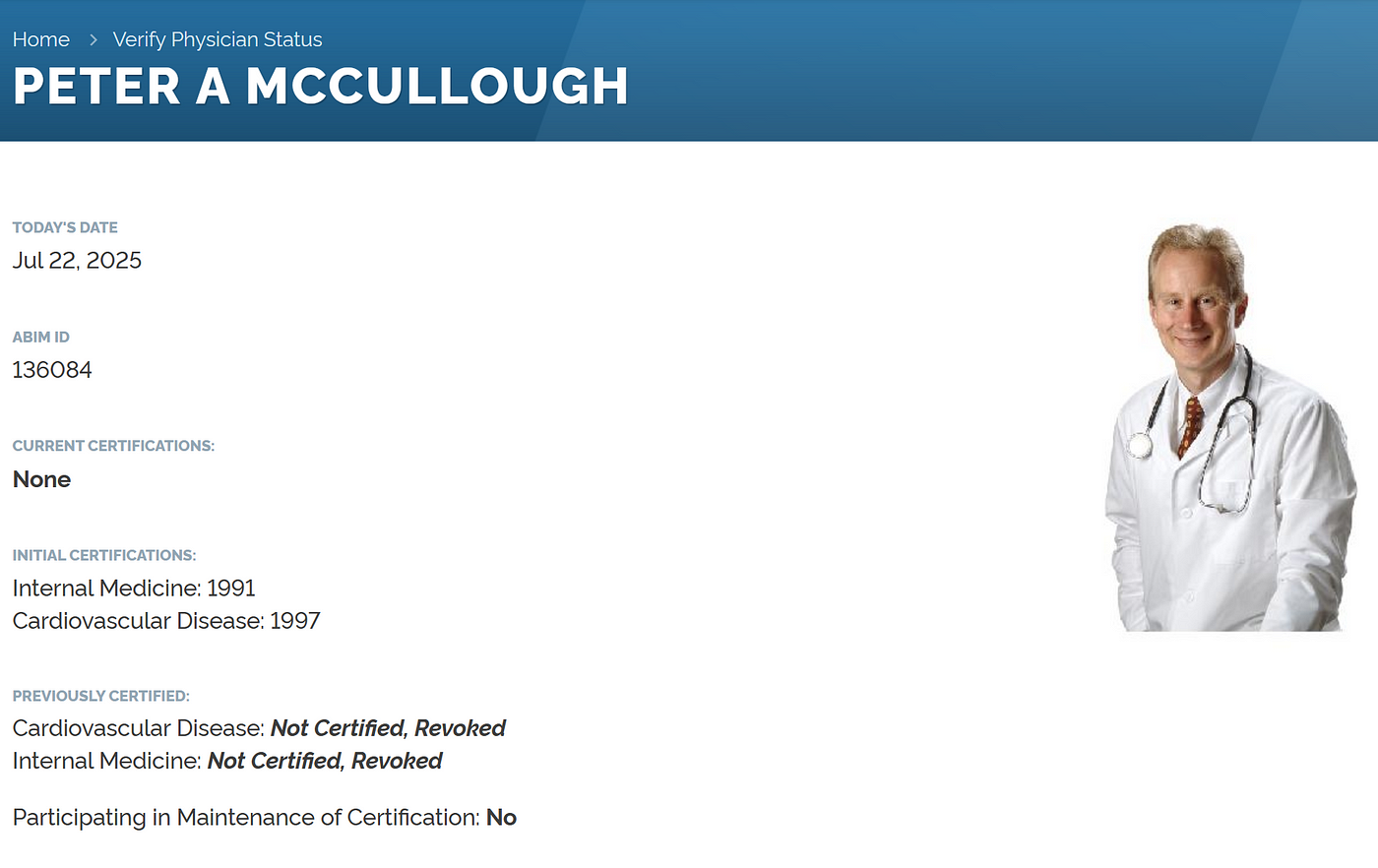

对麦卡洛医生专业信誉最无可辩驳的打击,来自负责认证美国内科医生的权威机构——美国内科医学委员会(American Board of Internal Medicine, ABIM)。

经过调查,ABIM于2022年10月建议吊销麦卡洛医生的行医资格认证,原因是他向公众传播了不实和不准确的医疗信息。根据ABIM官网最新的公开记录,该建议已被正式执行。在其官方认证查询工具中,麦卡洛在内科医学和心血管疾病两个领域的专业认证状态,均明确标注为“未认证,已吊销”(Not Certified, Revoked)。

这标志着他作为一名内科和心脏病学专家的核心从业资格已被剥夺。将麦卡洛描绘成因说出“真相”而受迫害的殉道者的叙事完全站不住脚。事实的因果链条非常清晰:他首先选择了传播虚假信息和违背医学伦理,这一行为直接导致了被前雇主起诉、被学术界抛弃,并最终被行业管理机构吊销从业资格的专业后果。他的信誉已经彻底破产,任何源自他的言论都必须在这一背景下进行严格审视。

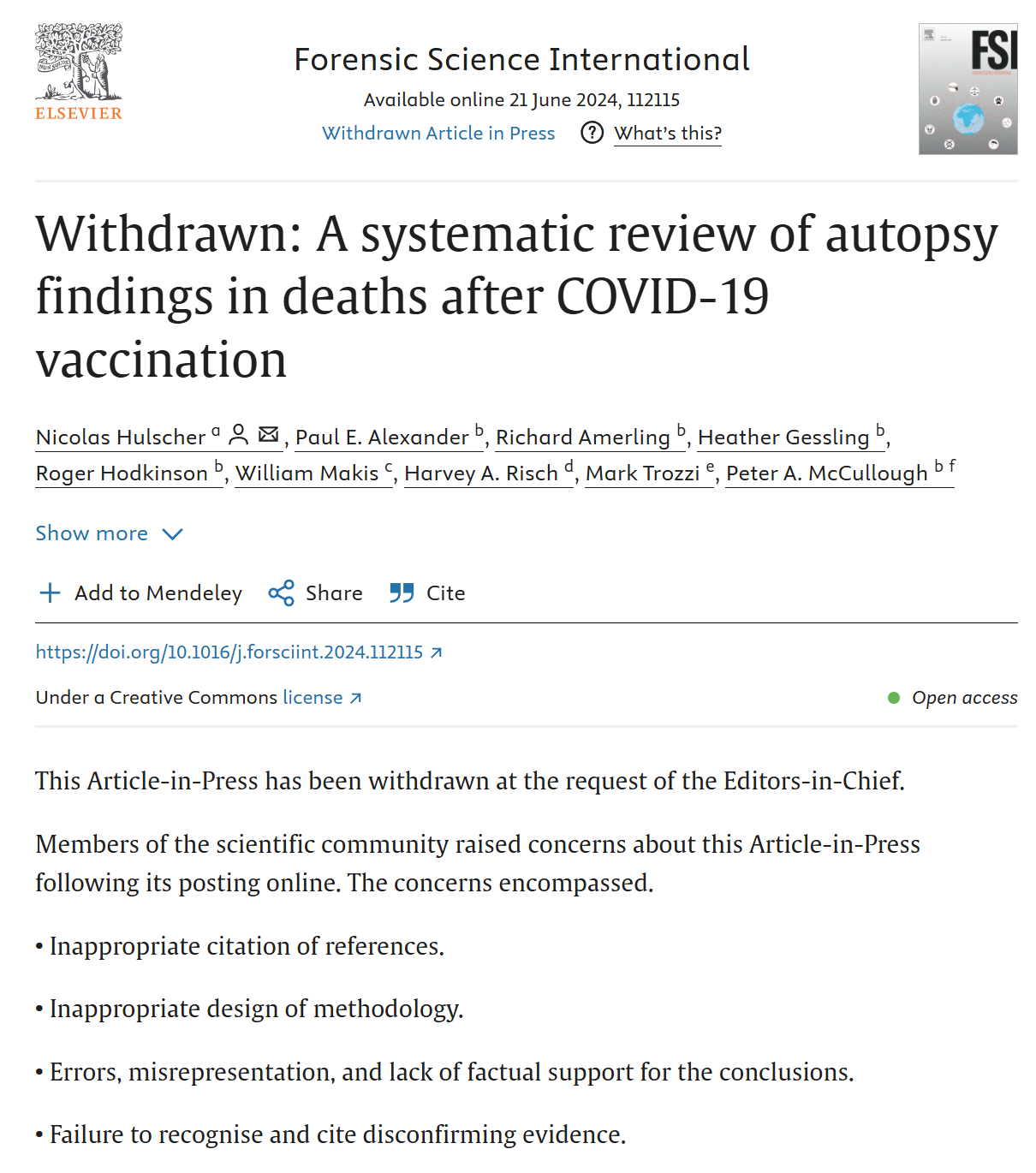

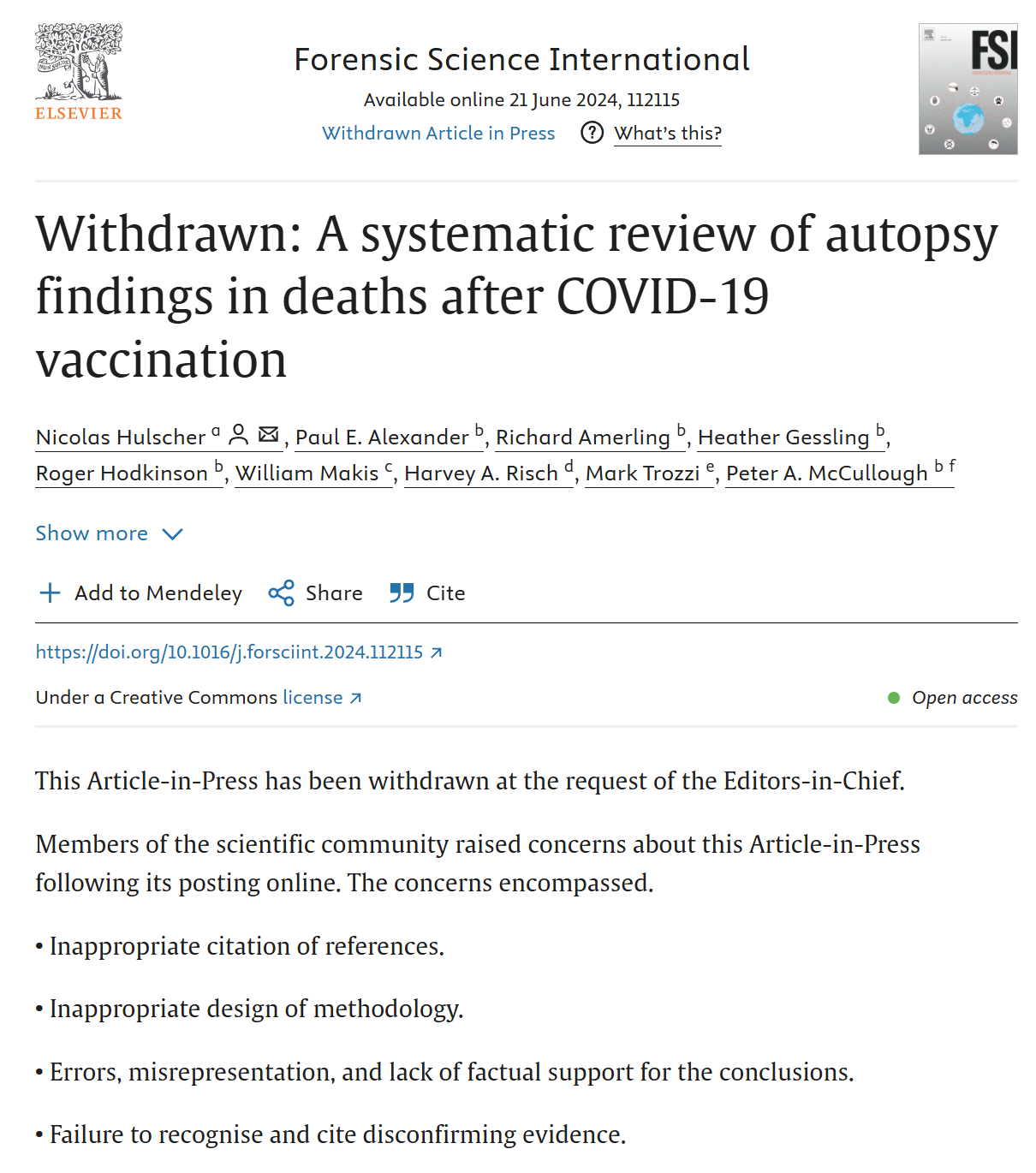

该文引述的论文本身的发表历程,就是其无法通过正常科学审查的明证,充满了危险信号。

撤稿声明明确指出该论文存在多项严重问题,包括:

最不诚实的方法论缺陷:篡改原始结论

该论文最核心、最不诚实的方法论缺陷在于“有偏见的二次裁定”。麦卡洛和他的团队并未亲自进行任何尸检,而是收集了已发表的尸检报告。然后,由他们三人(均以传播新冠不实信息而闻名)自己充当“法官”,对这些死亡案例的死因进行“独立裁定”,并且其裁定结果常常与最初进行尸检的病理学家的结论完全相反。

一个极具说服力的例子是:在他们声称由疫苗导致的240例死亡中,有105例来自哥伦比亚的一项研究。而那项哥伦比亚研究的原作者得出的结论是:“死因与疫苗接种之间没有关系”。然而,麦卡洛的团队无视这一原始结论,强行将这105例死亡归咎于疫苗。这种公然歪曲和篡改原始研究结论的行为,构成了严重的科学不端,也是其论文被撤稿的根本原因。

除了被撤稿的尸检研究,麦卡洛还围绕疫苗构建了一系列危言耸听的叙事,特别是关于孕妇和心脏的风险。

虚假叙事一、怀孕期间的危险,对孕妇的恐吓

在所有不实信息中,针对孕妇和生育能力的恐吓无疑是最恶劣和最危险的之一。

麦卡洛医生的主张:他与另一位医生詹姆斯·索普(James Thorp)合著了多篇论文,声称与流感疫苗相比,新冠疫苗接种后,流产、胎儿畸形和死产的报告“显著增加” 。基于这些“发现”,他们呼吁“全球暂停在怀孕期间使用新冠疫苗” 。

基于证据的反驳:

利远大于弊:与疫苗的安全性形成鲜明对比的是,孕妇感染新冠病毒本身会显著增加重症、早产和死产的风险。而接种疫苗则能有效降低这些风险,并通过母体将抗体传递给婴儿,为新生儿提供保护。

虚假叙事二:关于心肌炎与“有毒”刺突蛋白的恐慌

关于心肌炎和刺突蛋白的担忧是反疫苗叙事中的常见主题。麦卡洛医生通过剥离语境、夸大风险的方式来制造恐慌。

麦卡洛医生的主张:他声称疫苗诱导产生的刺突蛋白是“有毒的”,会在体内长期存在并造成心血管疾病、血栓等问题。他宣称疫苗引起的心肌炎很常见,并与猝死有关 。他还推销纳豆激酶等未经证实的“排毒”补充剂来“溶解”这些所谓的有毒蛋白。

基于证据的反驳:

通过上述分析可以看出,麦卡洛医生的核心策略是构建一种“风险倒置”的叙事。他系统性地、无限地夸大疫苗的罕见或被证伪的风险,同时系统性地淡化或完全忽略感染病毒本身所带来的更大、更确切的风险。这种手法极具欺骗性,因为它向不了解背景的公众呈现了一幅完全扭曲的风险图景,从而制造了不必要的恐惧和疫苗犹豫。本报告的职责之一,就是将这种被倒置的风险认知重新校正回基于科学证据的真实比例。

基于对麦卡洛医生一贯言论模式的分析,可以预见该公众号文章中很可能运用了多种逻辑谬误来误导读者。识别这些谬误是抵御不实信息的关键技能:

媒介是信息的一部分。对于虚假信息的传播者而言,选择在公众号这样的自媒体平台发布内容是一种精心计算的策略。这使他们能够绕过传统科学期刊和新闻媒体的严格审查“守门人”,直接面向广大受众,同时利用大型互联网门户网站的品牌知名度来为自己的内容背书。这种模式导致了伪科学信息的“洗白”,使得一篇本质上的博客文章被误认为具有新闻报道的权威性。

结论:基于证据的最终裁决

综合以上所有证据和分析,我们可以得出以下几点明确且不容置疑的结论:

据此,该公众号文章并非一篇合法的科学讨论或新闻报道,而是一篇危险的、具有高度误导性的伪科学宣传品。它依赖于一个声名扫地的信源、已被撤稿的数据和充满欺骗性的逻辑,其结论完全没有根据,并对公众健康构成潜在的严重威胁。我们应相信全球科学界和公共卫生组织的共识,而非依赖此类已被证伪的虚假信息。

参考资料:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073824001968?via%3Dihub

https://www.abim.org/verify-physician?type=name&ln=McCullough&fn=Peter&d=12%2F29%2F1962

https://www.factcheck.org/2022/11/scicheck-covid-19-vaccines-reduce-not-increase-risk-of-stillbirth/

https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.33NL9BK

https://www.nytimes.com/2020/11/24/opinion/hydroxychloroquine-covid.html